- HOME

- 法律相談コラム

法律相談コラム

2022/03/18

未回収の家賃について

Q 家賃を払ってもらえず困っています

A 家賃を賃借人が滞納している場合,まずは賃借人に対し催告をする必要があります。

多くの場合,配達証明を付けた内容証明郵便で,期限を定め支払いを求めます。この方法であれば,郵便物を受け取った日時とその内容について証明を得ることができるため,裁判などになった場合に催告を行ったことの証拠となります。

賃借人が,この催告に応じない場合,調停や裁判などの訴えを起こし,裁判所に『賃貸借契約に基づく賃料支払い請求権』を認めてもらいます。

裁判で認められた,また支払いに合意する調停が成立しても,家賃の支払いが行われない場合には,強制執行という手続きもあります。

また,契約時に連帯保証人が付いている場合には,連帯保証人に支払ってもらうこともできます。

最終的に家賃の支払いがない場合には,賃貸借契約を解除し,建物の明け渡しを求めることもできます。

ただし,賃貸人からの契約解除の場合,信頼関係が破壊されたと言えるぐらいの事情が必要となります。

例えば,何度も家賃の支払いを求めたにもかかわらずに,賃借人が正当な理由なく数カ月にも及ぶ滞納をしているなどです。

家賃の滞納にも,様々な場合がありますので,まずはどのような状況であるかを専門の弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは,債権回収に関する相談も実績が豊富です。

弁護士ブログ

2022/03/18

児童発達支援士の資格を取得しました

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の代表弁護士坪井が、児童発達支援士の資格を取得しました。

児童発達支援士とは、発達障がい児にどのような働きかけをすれば子どもの能力を高め、社会で活躍できる人材に育てることができるかを体系的に学び、脳科学や心理学に基づいたアプローチ方法や、社会に通用する礼儀作法を取得し、幸福な人生を歩む子どもを育てることを目的としたものです。

子どもの発達支援等でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

経験豊富な弁護士があなたのお悩みに寄り添い、解決へ導きます。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィス

代表弁護士 坪井智之

弁護士ブログ

2022/03/18

ご相談について

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、刑事事件や離婚問題、債務整理、交通事故など、様々なご相談をお受けしています。

今回は、ご相談までの流れについてご説明します。

➀まずは当事務所長崎オフィスへお電話します。

相談したいと思われたら、お気軽に当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスへお電話ください。

お電話いただく際には、まずお名前とご相談内容をお教えください。その後、基本情報の聞き取りをさせていただきますので、ご連絡先やご住所をお教えください。

➁予約の日程をお取りいたします。

ご相談は、ご来所相談とお電話相談をお受けしています。可能であれば、ご来所していただき、弁護士と直接お話いただくことを推奨いたしますが、このご時世、なるべく接触を避けたい方もいらっしゃると思いますので、そのような場合、お電話でのご相談でも大丈夫です。

お電話口で、ご来所かお電話、どちらをご希望かお教えください。

ご来所かお電話かを決めたあと、スケジュール調整に入ります。ご都合の良いお日にちとお時間をいくつかお教えください。

➂当日のご相談になります。

相談当日になりましたら、ご来所の場合、予約時間に合わせてご来所ください。

なお、資料等がある場合はご用意いただきますと、具体的なご相談にお乗りすることができますので、資料などをお持ちの方はぜひご持参ください。当日の相談時間は30分~1時間を予定しています。

電話でのご相談の場合、予約時間になりましたら、当事務所長崎オフィスへお電話ください。予約時間とお名前をお伝えいただき、弁護士との相談がスタートします。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、初回相談無料でご相談をお受けしております。

「離婚したいけどどうすればよいだろう」、「事故にあってしまった」、「破産したい」、「相続で相談したい」など、お悩みをお持ちの方はぜひ当長崎オフィスにお電話ください。

経験豊富な弁護士が、あなたに寄り添いご相談をお聞きします。

法律相談コラム

2022/03/17

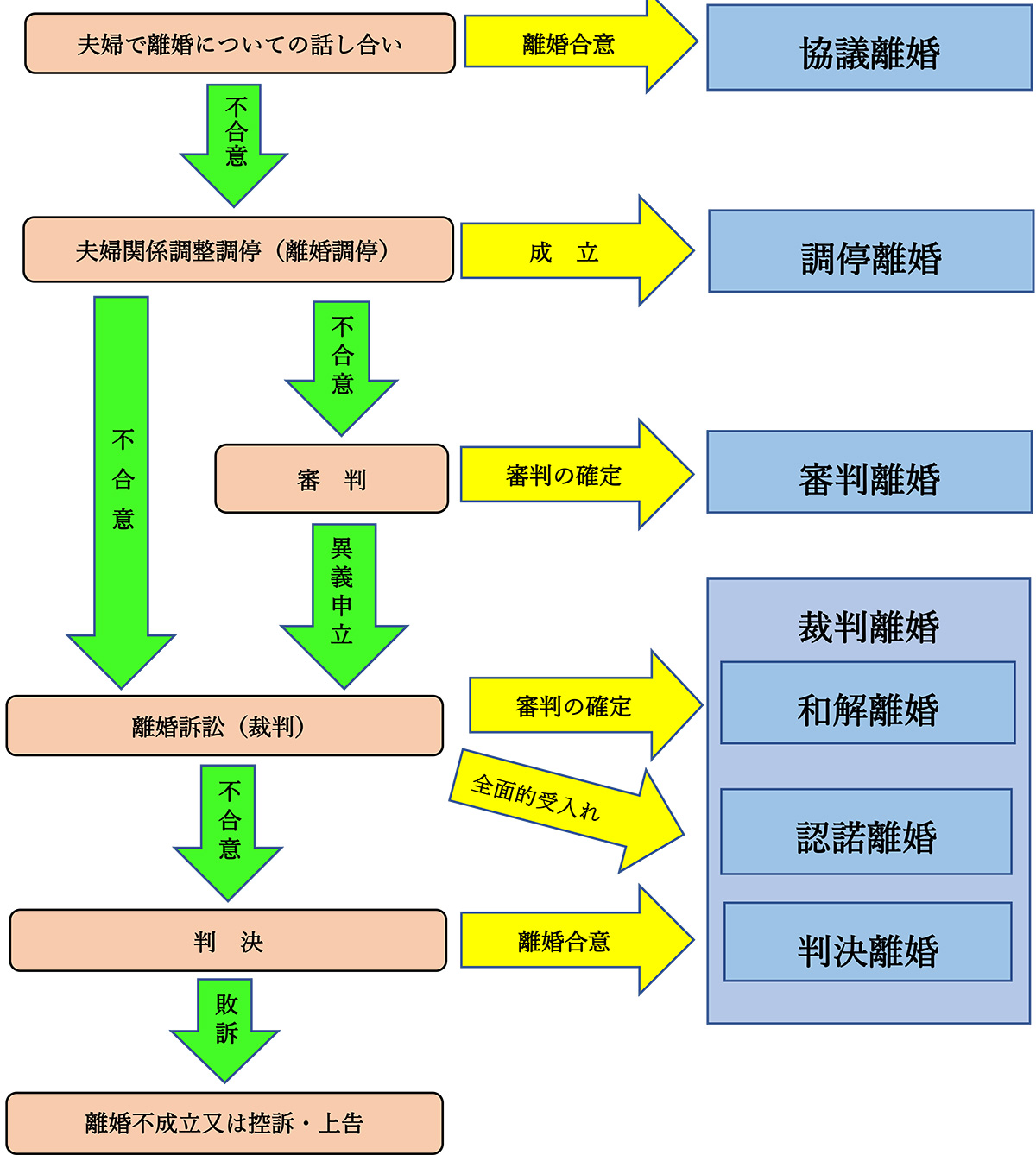

離婚調停の流れ

Q 夫との離婚で、話し合いがまとまりません。調停を考えています。調停の流れについて、教えてください。

A 夫婦間で離婚の話をしても、話がまとまらないことがあります。協議離婚の合意が得られない場合は、離婚調停へと進めざるを得ません。離婚調停の流れについて、お話しします。

〇 離婚の流れ

1 離婚調停の流れ

夫婦間で話し合ったが、決着がつかず協議離婚できない場合は、調停委員を間に挟む 形で進められる調停の申し立てを行います。正式には、「夫婦関係調整調停」と言います。

夫婦間で決着が着かないからと言って、いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、必ず家庭裁判所に「家事調停」の申し立てをすることが法律で決められています。

離婚調停では、離婚するかどうかは勿論のこと、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割等について、調停が行われます。

➀ 離婚調停の申立て

離婚調停を行うには、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申し立てを行います。

申し立てに必要な書類としては、

・夫婦関係調整調停の申立書

・戸籍全部事項証明書

・収入印紙、切手

・進行に関する照会回答書

・事情説明書

・連絡先届出書

・その他、陳述書等

等があります。

調停を申し立てる際の費用については、印紙代(1,200円)、切手代(1,000円程度)、戸籍謄本取得、住民票取得代等、おおむね3,000円程度です。

また、婚姻費用分担請求、財産分与請求、慰謝料請求、養育費請求等を同時に申し立てる場合は、それぞれ、1,200円の収入印紙代が必要となります。

➁ 調停期日の調整

調停の申立てが受理されてから、約1カ月程度すると、家庭裁判所から第一回の調停期日調整の連絡があります。

➂ 期日通知書による通知

調停期日が決定すると申し立てた家庭裁判所から、夫婦それぞれに呼出状が届きます。

➃ 調停期日当日(第一回の調停)

調停期日に、家庭裁判所に行き、調停が開始されます。

家庭裁判所では、夫婦は別々の待機室で待機しますので、顔を合わせることはありません。

家庭裁判所の待合室で待機していると、まず申立人が調停室に呼び出され、離婚調停に至った経緯や主張などを聞かれます。

続いて、相手方が調停室に呼び出され、同様に主張を聞かれます。

調停室は、裁判官1名と調停委員2名が待機しており、夫婦関係の修復が可能かどうかを図り、不可能だと判断されると、離婚の方向に向けて調停が進められます。

相手方の話が終わると、再度申立人が調停室に呼ばれ、相手方の主張が調停委員から告げられます。

さらに、相手方も同様に、申立人の出張を告げられます。

このように、夫婦交互に話し合いの場が2回ずつ持たれ、所要時間はおおむね2~3時間ほどです。

➄ 第二回の調停

第二回の調停は、第一回から概ね一カ月後に開かれます。

二回目の調停も一回目と同様に、それぞれ交互に話を聞かれます。

残念ながら、二回目の調停でも話がまとまらない場合は、三回目の期日が設定されます。

➅ 調停の成立

調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

調停調書は、裁判所に交付申請し、受け取ることができます。

➆ 離婚届の提出、離婚成立

調停成立後、10日以内に調停調書と離婚届を市町村役場に提出し、離婚が成立します。

➇ 離婚調停の不成立

どうしても話し合いで解決できる見込みがないと判断されると、調停不成立ということで、離婚が成立しないまま、調停は終了してしまいます。

調停不成立に対して、不服の申立てはできません。

離婚調停が不成立となる場合としては、

・話し合っても調停成立の見込みがないと裁判官や調停委員が判断した場合

・相手が正当な理由もなく調停に出頭しないなど、調停を進行させることが困難と判断した場合

・相手が調停の不成立を裁判官や調停委員に求めた場合

・相手が調停中に死亡した場合

などがあげられます。

調停が不成立となった場合は、

・再度、夫婦で離婚について話し合い、協議離婚する

・離婚裁判へ移る

・審判裁判へ移る

が考えられますが、離婚裁判へ移るケースが多いです。

このように、離婚調停が進められますが、一度調停不成立という結果が出てしまいますと、それを取り消すことはできませんので、調停で話し足りないことがないように事前準備をし、しっかりと話し合いを行うことが重要です。

離婚調停についてお話ししましたが、離婚調停であっても、自分の意見を主張しなくてはならず、自分の意見を主張するのが苦手な方は、弁護士への相談をお勧めします。

当弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの弁護士は、離婚に関して経験豊富な弁護士であり、あなたに代わって、あなたの意見を主張してくれます。

離婚についてどうしたらよいかお悩みの方は、当長崎オフィスにご連絡ください。

あなたととって、最善の方法をアドバイスいたします。

お客様の声

2022/03/17

アンケート結果

ご相談目的:債務整理

弁護士の説明:大変良かった

弁護士に相談して:大変良かった

事務所の雰囲気:大変良かった

今後何かあれば当事務所へ:ぜひ相談したい

事務所を選んだ理由:ココナラ法律相談

ご意見・ご感想:大変親切に相談に対応していただけました。弁護士さんといえば名士であり、一般人の相談には軽く対応、もしくは、上から目線の対応ではないかと緊張していましたが、全くそのようなことはなく今後も安心して相談していけると思いました。ここに相談して本当に良かったと思います。