- HOME

- 法律相談コラム

刑事事件

2022/04/03

改正少年法

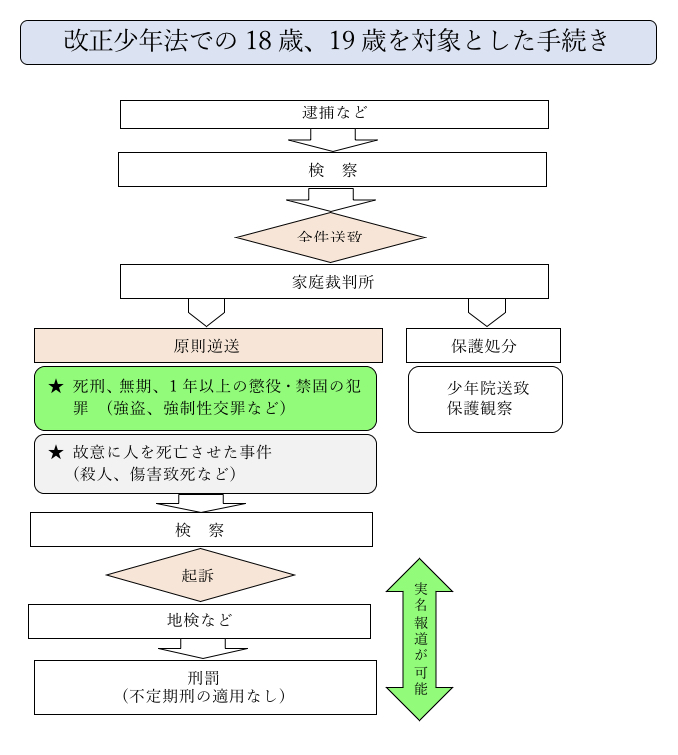

事件を起こした18歳、19歳について、一定の厳罰化を図る少年法等の一部を改正する法律(改正少年法)が、2022年(令和4年)4月1日に施行されました。

選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、整合性を図る目的で行われました。

改正少年法は、18歳・19歳の者が、犯罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる特例を定めています。

それでは改正少年法の内容について、説明します。

1 少年法の目的

少年法とは、少年の健全な育成を図るため、非行少年に対する処分やその手続きなどについて定める法律です。

少年法第1条で、少年法の目的を「非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の処置を講ずること」と定めています。

2 少年法における手続き・処分

少年事件については、検察官が処分を決めるのではなく、全ての事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。家庭裁判所は、少年に対し、犯罪の事実や少年の生い立ち・性格・家庭環境などを調査します。その後、家庭裁判所が少年に対する処分を決定します。

家庭裁判所が少年に対して行う処分には、主に「検察官送致(逆送)」、「少年院送致」、「保護観察」などがあります。

検察官送致(逆送)は、家庭裁判所が、保護処分ではなく、懲役、罰金などの刑罰を科すべきと判断した場合、事件を検察官に送る手続きです。逆送された事件は、検察官によって刑事裁判所に起訴され、刑事裁判で有罪となれば、刑罰が科せられます。

これに対して、少年院送致と保護観察はいずれも保護処分であり、少年院送致は、少年を少年院に収容して処遇を行う処分、保護観察は、少年に対して社会内で処遇を行う処分です。

3 保護処分と刑罰の違い

少年法の対象となる少年には、原則、「刑罰」ではなく、「保護処分」が下されます。

保護処分である少年院送致や保護観察は、少年の更生を目的として家庭裁判所が科す特別な処分であり、刑事裁判所が課す懲役、罰金などの刑罰とは異なるものです。

なお、少年院送致は対象を少年院に収容し、その特性に応じた矯正教育などを行うものです。

保護観察とは、対象者を施設に収容せずに、保護観察所が指導監督や補導援護を行うものです。

4 逆送と原則逆送対象事件

「逆送」とは、家庭裁判所が少年に対して、保護処分ではなく、懲役や罰金などの刑罰を科すべきであると考えた場合に、事件を検察官に送ることをいいます。事件が逆送された場合、検察官によって刑事裁判所に起訴され、刑事裁判で有罪となれば、刑罰が科せられことになります。

原則逆送対象事件とは、家庭裁判所が原則として逆送しなければならないとされている事件で、現行法では、「16歳以上の少年が、故意で犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人罪、傷害致死罪など)の事件」が当てはまります。

5 改正少年法のポイント

⑴ 特定少年の厳罰化

改正少年法では、「20歳に満たない者」が「少年」として一律に保護対象とされることは維持された上、新たに18歳、19歳の少年を「特定少年」と定義し、17歳以下の少年とは異なる取扱いを受けるとともに、より厳しく罰する方針に変更されました。

⑵ 原則逆送対象事件の拡大

これまで、原則逆送対象事件は、「16歳以上の少年が故意で被害者を死亡させた罪の事件」のみを適用されました。

しかし、改正少年法では、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」に加えて、「特定少年が犯した死刑、無期又は1年以上の懲役・禁固にあたる罪の事件」も追加され、原則逆送対象事件が拡大されました。

これにより、特定少年については、例えば、現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪、組織的詐欺罪などが、新たに原則逆送対象事件となりました。

⑶ 実名報道の解禁

少年事件については、これまで犯人の実名・写真等の報道が禁止されていましたが、改正少年法では、特定少年の時に犯した事件について起訴された場合、実名や写真等の報道が許されるようになりました。

ただし、略式手続き(非公開の書面審理によって、一定額以下の罰金や科料を科す手続き)である場合は、解禁の対象外となります。

⑷ 保護処分に関する特例

改正少年法により、特定少年(18歳以上の少年)に対する保護処分の内容やその期間は、「犯情の軽重を考慮」して決定されることが明文化されました。

また、審判時に、保護観察は、6ヶ月か、2年のいずれか、少年院送致は3年の範囲で、保護処分の期間が明示されることとなりました。

⑸ 不定期刑の適用除外

特定少年(18歳以上の少年)は、逆送されて起訴された場合の刑事裁判では、原則として、20歳以上と同様に取り扱われ、不定期刑ではなく、明確な期間を言い渡すこととなりました。

例えば、判決で有期の懲役が科される場合は、17歳以下の少年には、最長15年以下の範囲で、刑の長期と短期を定める不定期刑(例として、懲役5年以上10年以下)が言い渡されるのに対し、特定少年には、20歳以上と同様に扱われることから、最長30年以下の範囲で定期刑(例として、懲役10年)が言い渡されることとなります。

⑹ 虞犯(ぐ犯)少年の適用外

特定少年については、民法上の成年となることなどを考慮し、将来、罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがあること(ぐ犯)を理由とする保護処分は行われないこととなりました。

刑事事件

2022/02/07

民事裁判の手続きの流れについて教えてください

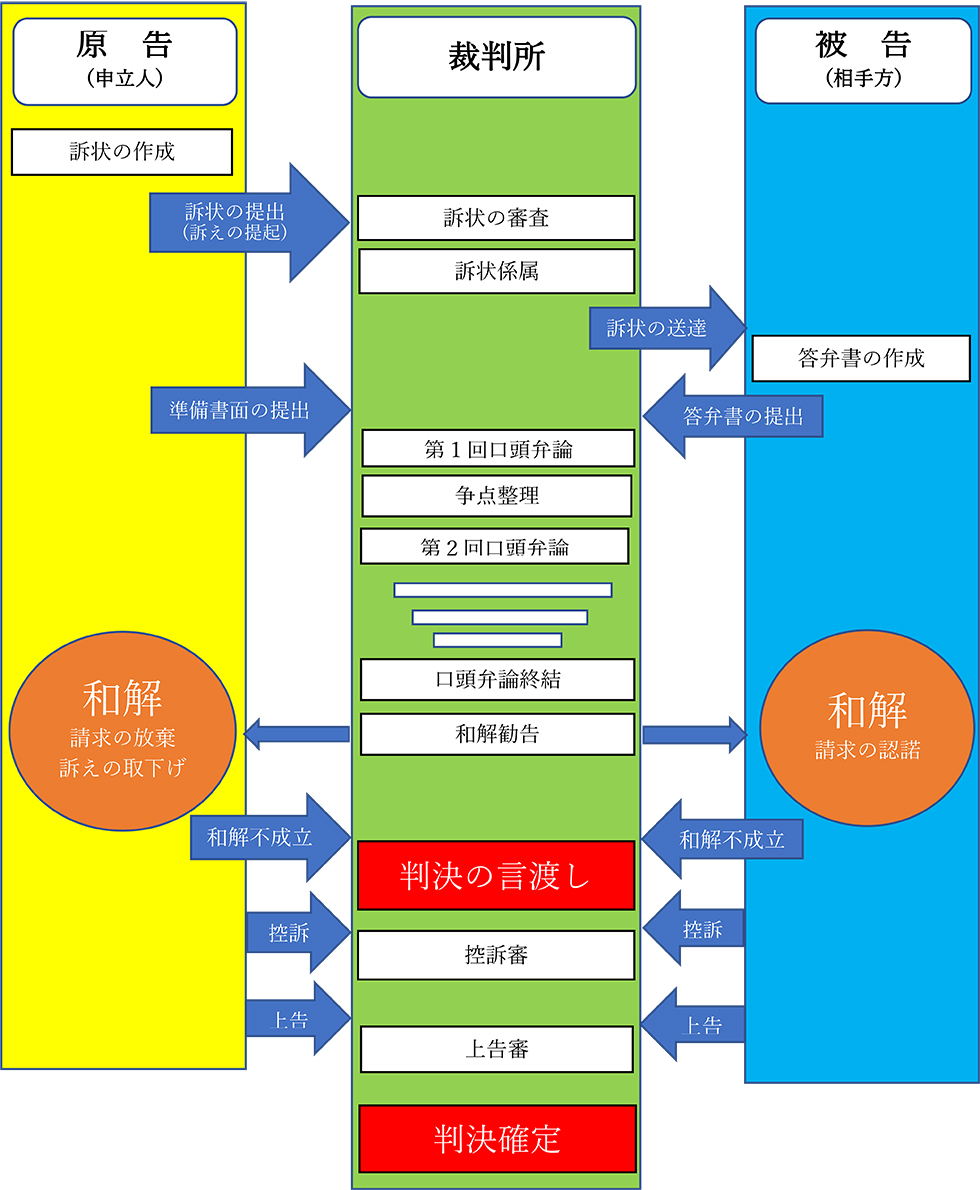

民事裁判は、以下の図のような手続きの流れになっております。

原告が訴状を作成し、裁判所へ提出すると被告へ訴状が送達されます。

被告は、訴状を受け取ると、答弁書という反論書面を作成し、裁判所へ提出し、それが原告へ送られます。

それに対し、原告が、準備書面という主張書面を作成し、裁判所へ提出し、それが被告へ送られます。

このように、原告と被告は、書面を互いに提出し、主張と立証を行っていきます。

途中、裁判所から和解による解決ができないか、打診があることが多く、和解は現時点での裁判所の心証を基に出されるものであり、双方当事者が和解に応じれば裁判終了ですが、和解に応じない場合には、判決が出されることになります。

その後、判決に不服であれば、控訴や上訴という手続きへ進んでいくことになります。

裁判は、基本的には書面審理であり、書面には様々なルールがあるため、非常に難しいものとなっております。

弁護時法人山本・坪井綜合法律事務所では、これまで様々、民事事件や家事事件をかいけつしてきた実績があります。

裁判手続きでお悩みの方は、お気軽に当長崎オフィスまでご連絡ください。

刑事事件

2022/01/03

どうしたら不起訴処分になるの?

スーパーで万引きし、店外に出たところでお店の保安員に見つかり、事務所に連れて行かれて、警察に通報されることがあります。

お店限りの話し合いで終わればいいのですが、多くの場合ほとんど警察に通報されてしまいます。

警察に通報されると、窃盗の万引き被疑者となり、刑事事件として警察の捜査対象となります。

多額の被害額であったり、犯行を否認していたり、過去に多数の同様の前科前歴がある場合には、その場で逮捕されることもあります。

逮捕されれば、当然身柄を拘束されますが、逮捕されなければ、在宅事件の扱いとなり、警察で取り調べを受けたり、色々な捜査の後、窃盗事件として検察庁に送致されることとなります。

例外的に微罪処分となることもありますが、この微罪処分の適用外となれば、必ず事件は検察官に送致(いわゆる送検)されることとなります。

検察官は、事件の送致を受けた場合、被疑者の取り調べやその他の捜査を行った後、最終的に検察官の判断で、事件を起訴するか、略式の罰金刑にするかなどの刑事処分が決定されます。

被害の程度や示談が成立していることなどの事情から、今回の犯罪行為に限り、起訴を猶予する起訴猶予(不起訴処分)となることもあります。

微罪処分や不起訴処分では、前歴はつきますが、前科はつきません。

「前科」とは有罪判決を受けた経歴のことで、「前歴」とは有罪判決に至らない犯罪歴、つまり、警察や検察などの捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となった経歴のことを言います。

罰金刑は、法律上の前科に該当することとなり、会社によって懲戒処分等の不利益を受けることもありますので、できる限り、警察での微罪処分か、検察官に送致されても不起訴処分にしてもらう必要があります。

検察官の判断する不起訴処分の理由としては、通常「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。

「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白になった場合、「嫌疑不十分」とは、捜査結果、被疑者が犯人でないことが明白とはならないものの、裁判において有罪の証明をすることが困難と考える場合、「起訴猶予」とは、捜査結果、裁判で有罪の証明をすることは可能であるが、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況(被害弁償や示談の成立など)により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分です。

検察官に不起訴処分にしてもらうためには、示談などによる被害者との交渉や警察、検察との交渉を行う必要があります。

しかし、身柄拘束の如何に関わらず、被疑者本人がそういった交渉を行うことは困難ですので、速やかに適切な弁護士を通じて行うことが重要です。

弁護士に依頼することで、速やかに被害者と交渉を行い、被害者への謝罪、被害弁償、被害届の取り下げ等含めた交渉をし、示談書の締結を進めていきます。

その示談締結等の事情により、検察官に不起訴処分を求めてまいります。

刑事事件

2022/01/03

起訴と不起訴の違い

日本の刑事事件における裁判有罪率(起訴された際に裁判で有罪となる確率)は99.9パーセントと言われています。

つまり、起訴されるとほぼ100パーセントに近い確率で有罪となっているのです。

①起訴とは

起訴とは、検察官が特定の刑事事件について、裁判所の審判を求める意思表示を言います。検察官は捜査結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は、検察官のみが有しているのです。

検察官が起訴することを相当と考えて、裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると刑事事件の裁判手続きが開始します。

「略式起訴」という言葉を聞いたことがあると思いますが、略式起訴とは、公判手続きを行わず、罰金または科料を科す手続きのことです。

②不起訴とは

不起訴とは,検察官が特定の刑事事件について,裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合には、不起訴となります。

検察官は、事件捜査後、必ず起訴しなければならない訳ではありません。

被疑者が罪を犯したとの疑いがない、あるいは十分ではないと判断した 場合は起訴しないのです。

不起訴の理由として、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」があげられます。

「嫌疑なし」とは、捜査結果、被疑者に対する犯罪の疑いがないという場合です。真犯人が見つかったり、被疑者の確実なアリバイがあったりした場合に、嫌疑なしとなります。

「嫌疑不十分」とは、捜査結果、犯罪を起こしている疑いはあるが、犯罪の証明に十分な証拠がなく、起訴しても有罪に持ち込めないと判断した場合です

「起訴猶予」とは、犯罪を証明するだけの十分な証拠があり、嫌疑が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに犯罪後の情状により訴追を必要としないときは公訴を提起しない場合です。

また、「被疑者死亡」、「親告罪の告訴取消し」、「時効完成」及び「心神喪失」なとの場合も、不起訴処分となります。

③ 処分保留

処分保留で釈放されることがありますが、処分保留とは、起訴、不起訴を判断するための十分な証拠が揃わなかった場合、起訴、不起訴の判断を保留したまま被疑者を釈放することです。

処分保留と嫌疑不十分は非常に似ていますが、刑事手続きの期限を超えたのであれば「処分保留」、期限前に能動的に不起訴の処分が下されれば「嫌疑不十分の不起訴」となります。

処分保留の場合は、十分な証拠が揃えば、起訴されることもありますが、実際には、不起訴となる場合が多いです。

④まとめ

刑事事件では、起訴されるのと不起訴となるのでは、天と地の差があり、生涯において人生を左右されることとなりますので、起訴を回避し、不起訴となる確率を上げる必要があります。

犯罪を犯してしまい、警察から呼び出しを受けている方、逮捕されるかもしれないと心配されている方、家族が逮捕されている方などは、早期の段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。

刑事事件

2022/01/03

自首について

自首とは、「犯人が罪を犯し、いまだ捜査機関に発覚しない前に、自発的にその犯罪事実を検察官や警察などの捜査機関に申告して、その処分を求めること」を言います。

「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実が発覚していても、その犯人が誰であるかが発覚していない場合も自首に含まれます。

例えば、刑事事件が発生して、警察が捜査を開始しているが、犯人が誰であるのか判明していない場合に、その犯人が警察に出頭したときは、自首となります。

しかし、犯罪事実及び犯人が誰であるかは判明しているが、逃走などして、単に犯人の所在だけが不明である場合は、自首には当たりません。

例えば、刑事事件が発生して、その犯人がその事件で指名手配をされていた場合、たとえ自分から警察に出頭しても自首にはなりません。

また、自首は、犯人の自発的意思に基づき行うことが必要ですが、その方法は、犯人自身が直接行う場合と他人を介して行う場合があります。

さらに、書面による場合と口頭による場合も自主に該当します。

他人を介して行う自首については、他人と犯人との間に「意思の連絡」が必要であり、他人が犯人に代わってその犯罪事実を捜査機関に申告することのほか、犯人がいつでも捜査機関の支配内に入る態勢があることを要件とされています。

自己の犯罪事実を口頭で申告する場合には、出頭し申告する場合や電話で申告する場合も、自首とみなされています。

そこで、電話を使用して自己の犯罪事実や氏名などを告げたが、その場所から立ち去ってしまったような場合が口頭による自首に当たるかは、疑問です。

このような場合は、たとえその犯罪事実が捜査機関に発覚していなかったとしても自首には当たりません。しかし、その場所に留まり、捜査機関の到着を待っているような場合は、自ら捜査機関の支配内に入る状態にあるものとみなされ、電話による自首も有効と解されています。

自首の効果については、刑法第42条1項に、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる。」と規定されており、必ず刑が軽減されるということではなく、軽減する場合もあれば軽減されない場合もあるということです。

しかし、自首したことで、後の裁判等で情状として考慮され、量刑に影響する可能性がある場合もあります。

何らかの犯罪を犯してしまい、どうしようかと悩み,迷っている方や逮捕されるのではないかと心配されている方は、まず弁護士にご相談ください。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスでは、自首の同行も行っております。犯罪行為を犯してしまい、どうしてよいか悩んでいる方はまずは当事務所へご連絡ください。

状況にもよりますが,弁護士が一緒に警察署へ同行し、逮捕のリスクを軽減させます。